訪問診療ブログ『大声をあげ続ける理由』

金谷 潤子

5月18日

ある施設の方。

前医からは認知症重度でコミュニケーションはほぼ不可能との診断でした。

お会いした当初は一日中ホールで大声で意味の分からない言葉を発し続けていました。

ヘルパーさん達も他の入居者さんも、「またか。仕方ない。」という諦めた雰囲気。

うるささから「動物園みたい…」と、心無い通りすがりの声も。

よくよく観察していくと、どうもこの方が大声を出し始めるのは「ビックリした」ことがきっかけではないかと感じて来ました。

普通に「〇〇さん、こんにちは」とお声かけしても、ビクッとなって大声を出し始める。

血圧計を巻こうとしても騒ぎ始める。

横で少しの物音がしても大声をあげ始める。

この方の脳はとても敏感で繊細で、普通の方なら特に驚かない僅かな刺激でも、反応してしまうのではないか?

てんかん発作は痙攣や意識消失などの症状となって現れますが、この方は脳の一時的な異常反応が「大声をあげ続ける」という症状として現れるのではないか?

驚きやすく精神不安のある方に用いる柴胡加竜骨牡蛎湯(サイコカリュウコツボレイトウ)と、弱い抗てんかん薬を気分安定化のために処方しました。

住宅のヘルパーさん達には、

「〇〇さんが大声をあげ続けるのは、少しの刺激でビックリして声が反射的に出てしまい、自分でそれを止められないんです。

驚かないように工夫した声かけやケアをお願いできますか?」

と、ご説明しました。

往診の際にも、先ずは優しく肩に触れてから、お顔を見てゆっくり静かにお声かけしていくと、大声にならないことが増えてきました。

そして数ヶ月後、〇〇さんの声出しは殆ど無くなりました。

抗てんかん薬は中止し、柴胡加竜骨牡蛎湯だけになりました。

落ち着いてきた〇〇さんですが、相変わらずお口の中のケアはなかなかできません。

恐怖心なのか、口腔ケアの際に歯ブラシを力一杯噛み締めてしまい、下手するとヘルパーさんが指を怪我しそうになります。

そこで、ひだまり訪問歯科の二俣 慎先生に相談して、定期的に入っていただくことに。

二俣先生は大きな手で優しく顔や頚のマッサージをして、頭頸部の筋肉の緊張をほぐし、ご本人のリラックスも促してから丁寧に口腔ケアをして下さいます。

住宅のヘルパーさんにもコツを伝授。

そして1ヶ月後。

往診しますと、あまりにもご本人のお顔つきが違うことに仰天!!

スッキリしっかりとした笑顔。

「〇〇さん、いいオトコ!!すごくカッコよくなりましたね!!」と言うと、「ホッホッホ」と私の目を見てニヤリ。

目が生きてます!

焦点が合っていて瞳に心が映し出されてます。

ちゃんとコミュニケーションも取れます!

しかも更に落ち着いていて、漢方も減らしても良さそうです。

歯科の先生のテクニックとコツを指導を受けたヘルパーさん達から適切なケアが施され、

唾液の量や性状の変化と共に栄養吸収が改善され、

ご本人の自律神経系を整え、

脳の過敏性も正常に近づいて来た様子です。

歯科のチカラに改めて感謝感激

誤嚥性肺炎などもしばらく縁遠くなり安心できそう

二俣先生、ありがとう

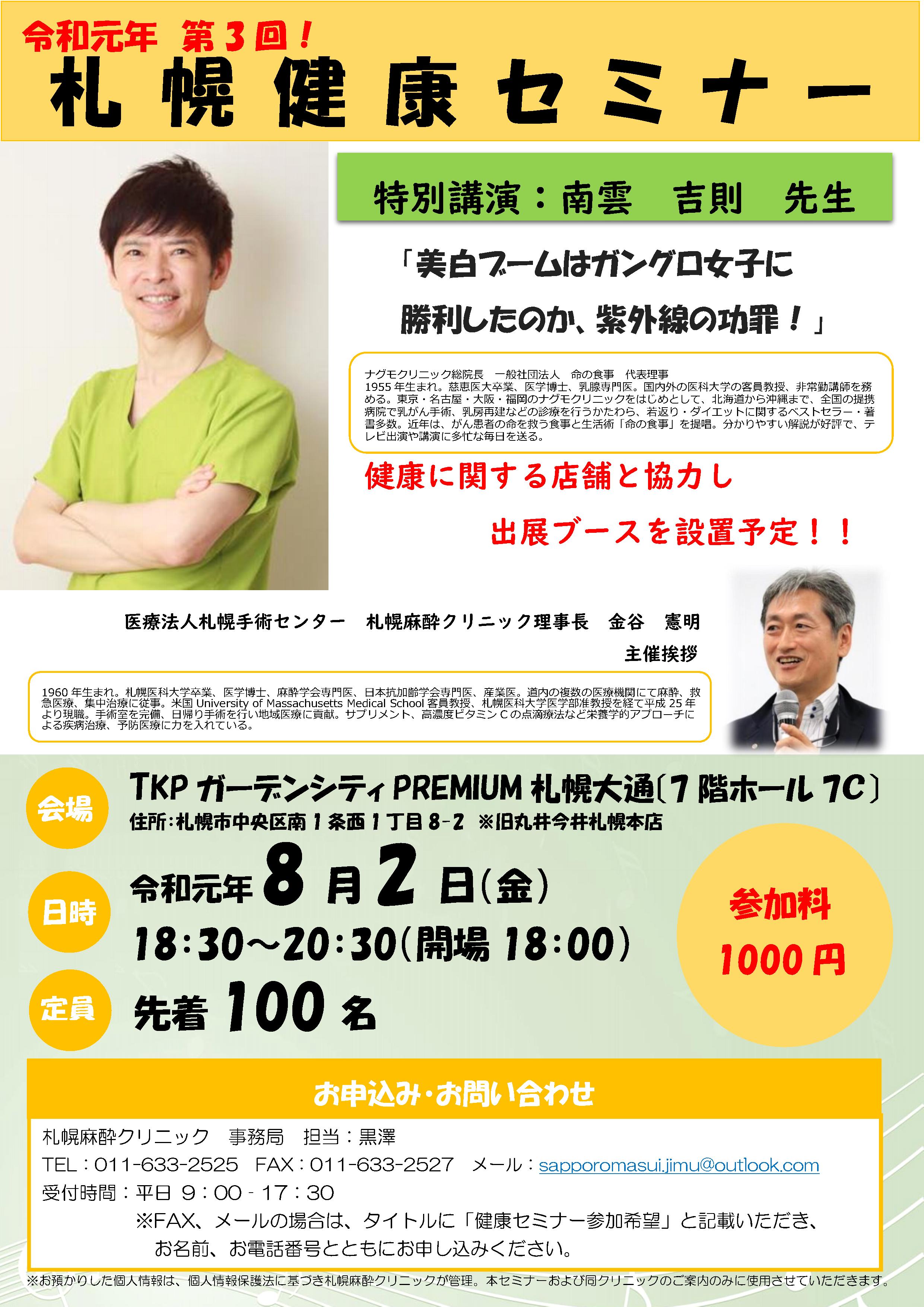

令和元年8月2日(金)第3回札幌麻酔クリニック健康セミナー開催のご案内!!

第3回札幌麻酔クリニック健康セミナー開催のご案内!!

2019年8月2日(金)

18:30開演!

受付開始は、18:00です。

引き続き、販売ブースを設置予定!

協賛いただける企業も募集中です!

ご参加ご希望の際には、

電話連絡・FAX・メールに受付しております。

お申し込みの際には、お電話番号、お名前、健康セミナー参加希望と

ご記載の上、お申込みいただければと思います!

■電話でのお申し込みの場合

011-633-2525

事務にてお伺いいたします。(9:00~月・水・金17:30 火・木19:00)

■FAXでのお申し込みの場合

011-633-2527

どの時間帯でもお申し込みください!

■メールでのお申し込みの場合

sapporomasui.jimu@outlook.com

どの時間帯でもお申し込みください!

多くの方に参加いただけるように願っております!

よろしくお願いします!

訪問診療ブログ『自分たちで決める生き方』

金谷 潤子

3月28日

進行性難病の患者さま。

ご自宅に帰られて1年半ほどのご縁でした。

ご紹介先の病院からはとうに終末期の診断が下されていましたが、私は強い生命力を感じ、いのちの炎の行き先を見逃さないようなサポートに尽力して参りました。

コミュニケーション不能の寝たきり状態。

しかし、娘さまの家にお連れし、

訪問看護さんや訪問リハビリさん、

訪問歯科の先生など多数の在宅チームが関わる中で、

時おり会話も可能になりました。

娘さまに「ありがとう」のお声かけも何度もあり、

娘さまはその言葉だけで家に連れ帰ってきた甲斐がありますと涙されておりました。

ある日オムツ替えをしただけで大腿骨遠位端骨折を起こしてしまいましたが、

整形外科医師からは「手術適応は無いので固定だけ」との指示。

楽しみにしていた車椅子に乗ることも

リハビリもできなくなり、

オムツ替えやお着替えも痛がるためご家族もなかなか触れることができません。

とうとう皮膚から骨折している骨の端が飛び出してしまい潰瘍となった為、一念発起して、無理だと言う整形外科ドクターを説得して姑息的に接合術をしていただきました。

術後は順調で、またリハビリも可能となり、

穏やかな楽しみのある日常を取り戻すことができました。

他にも謎の重症貧血だったり、色々な局面を乗り越えてきた強い生命力の方でした。

訪問リハビリの先生との嚥下訓練の時間には「今日は何食べるの?」と発語があり、皆びっくりするやら喜ぶやら。

そんな最中に急な体調不良から胃瘻栄養ができなくなり、点滴治療を続けていましたが先行きが難しくなっていました。

先週の日曜に点滴卒業してお看取りの心構えなどじっくりとお話させていただき、娘さまたちも「これ以上苦しませたくない」と同意。

けれどもその晩、驚くほどお母様の呼吸が穏やかになった為、娘さまたちはお母様との時間を名残惜しく思われてご相談があり翌日点滴再開しました。

最小量の点滴でしたが、

数日間のお別れの心づもりの為の時間を支えてくれました。

ご家族だけではなく在宅チームにもたくさんの思いを遺して、今日旅立たれました。

病院には「治療のために」患者さんは訪れますので、大抵の場合医師は病状から治療方針を定めて計画実行します。

しかし、在宅医療では「治療を望むかどうか」はご家族やご自身が決めるので、主体性が逆転しています。

私たち在宅医療者は、在宅でどのような医療行為や時間の過ごし方をできるかを説明し提案させていただく役割です。

その上でご自身やご家族が選択した生活を「叶えるためのサポート」をしっかりとしていきます。

それが病院医療と在宅医療の大きな違いです。

病院にお任せではなく、

どうありたいかどう生きたいかを考える。

この方も常にご家族にリスクと可能性を説明しながら、

考えていただき、

選んでいただき、

迷いながら、共に作り上げてきた、

在宅療養生活でした。

最期はご家族にしっかりと見守られ、ひと息を終えて旅立たれました。

ひとつのいのちに関わらせていただいた

多くの学びを次に繋げて参ります。

本当にありがとうございました。

合掌。