北海道は癌になりやすい?

2人に1人が癌になる時代と言われています。日本は名だたる長寿国で、医療レベルも高いのに何故でしょうか。長生きになったため、他の病気で命を落とさず癌くらいでしか死なないという捉え方もあります。しかし、癌の死亡率には地域差があることはあまり知られていません。

2017年の国立がん研究センターの報告では、東北・北海道の癌死亡率が男女共に全国に比べて高いのです。これは、どのように考えたら良いのでしょうか。最も低い長野県に比べ、北海道は1.5倍程です。北海道は、人口に対する医師数の面では全国で平均的なレベルであり、特に医療が受けにくい環境ではありません。手術に関しては、麻酔科医がきちんと術中管理をしている病院も多く、安全に手術が行われています。

同様の傾向は、北半球の地域に多く見られます。他に、北半球に多いと言われる疾患は、高血圧、インフルエンザ、うつ病などです。これらの地域に共通していることは冬が長く、日照時間が短いことです。日照時間が短いと体内のビタミンD濃度が低下します。ビタミンDの合成は皮膚で行われ、その合成には紫外線が不可欠です。したがって、日焼けを避ける今日の生活様式は北半球ではビタミンDの低下がさらに酷いことになります。ビタミンDは、免疫、Ca代謝に大きく関わっています。すでに活性型ビタミンDは骨粗鬆症の薬として使われています。

食品としてビタミンDを多く含むのはレバー、鮭などです。きのこも天日干しになったものはビタミンDになります。キノコも鮭も秋の恵みとしてよく知られたものです。そう考えると、昔の人は誰にも教えられずに予防医学を実践していたことになります。最近の世界の医療のトレンドは最先端医療の追求よりは予防医療の推進です。予防医療の観点からは、ビタミンDをサプリメントで補充することが勧められています。1日5,000単位以上のビタミンDの摂取をお勧めします。

訪問診療ブログ『生きる』

金谷 潤子

3月5日

在宅医としての私がいつも感じていること。

在宅医療は病院医療がそのまま家でも受けられるということでは無いということです。

ご本人の生活を安定させる為の工夫を体調管理も含めて検討する中の医療的側面を担うもの。

…とでもいいましょうか。

血液検査や画像診断には反映されないことも時には治療対象となります。

なんとなく元気が無い。

歩き方がいつもと違う。

食べる量が少ない。

そして、治療方法も薬剤とは限りません。

環境を変えたり、

接し方を工夫したり、

食べる時間を変えたり、

リハビリをしたり、

目標を考えたり。

私は在宅医療らしい医療の在り方をいつも考えます。

病院と同じ=安心

という考え方を変えるために。

お迎えまでの時間をどう過ごすかを考えることも大切な在宅医療の担いです。

高齢者

癌の末期

難病の終末期

であることは、積極的医療(或いは延命治療。どちらの表現も嫌いなのですが…)を受ける資格が無いでしょうか。

90代後半の癌末期の男性。

お弟子さんもたくさん居られる書家でいらっしゃいます。

ご縁があった際にはもうお迎えまで間もないという状態でした。

ご本人と何度も話しました。

彼はまだまだやりたいことがある、

まだ生きたい。

忘れん坊さんが進んでいてもきちんとお気持ちは固まっていました。

少しでも長く生きたい、

と、はっきり私に言いました。

喉に大きな癌の転移があり、飲み込みはかなり難しくなって来ています。

どんな治療を望みますか?

話ができなくなるのは嫌だ。

だから、喉に穴は開けたくない。

でも、少しでも生きたい。

私は高齢者や終末期の方の高カロリー点滴はいつもはあまり考えません。

けれどもこの方の強い意思を確認しましたので、それを伝える内容でお手紙を書き、CVポート造設依頼を病院にお願いしました。

消化器と外科のドクターにご理解いただき、「なるべく入院したくない」という希望も叶えて日帰りで造設して下さいました。

この方には最小限の高カロリー輸液をしています。

それ以外に少しだけ食べやすい好みのものを口からも食べて頂いています。 (このさじ加減が病院とは違うと思っています)

痰の吸引も欠かせません。

彼は痰の吸引を継続してでも、点滴や口から食べることを望まれました。

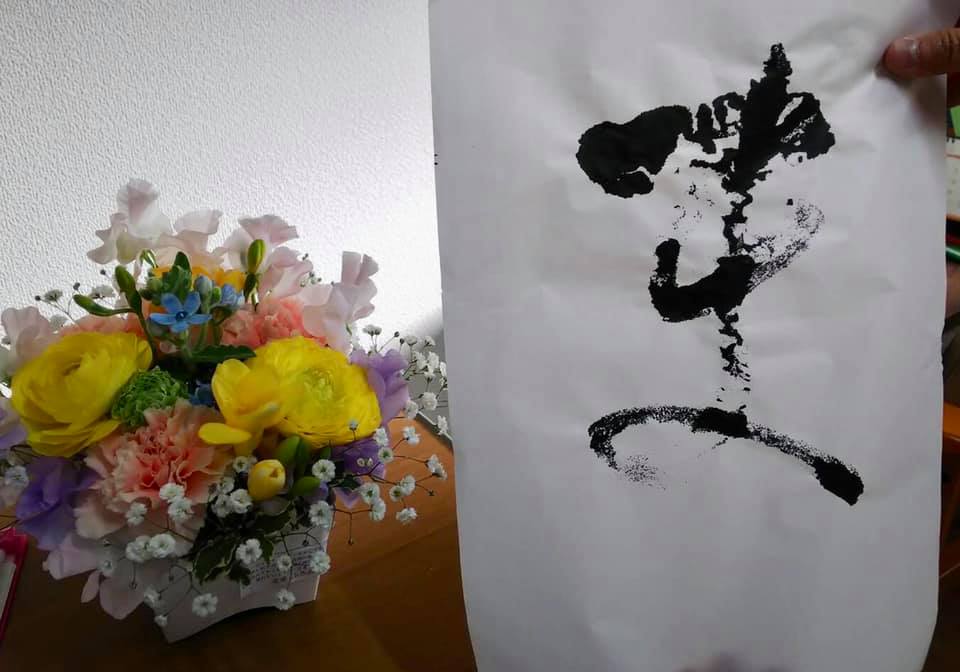

24時間看護体制の施設の自分のベッド周りのスペースで、調子の良い時には何枚も書を嗜まれます。

かなり痩せてしまいましたが、ベッド横に設置した書道用の机に向かう凛としたお姿からは教えられるものが多くあります。

お弟子さんにとっても、終末期のこの方の作品からの学びがどれだけ尊いか。

この方のこの姿は延命でしょうか?

若い方の生には意味があり、

この方の生にはもはや意味はありませんか?

生きようとするのか。

終うお支度をされようとするのか。

お一人お一人全て違う

そのいのちの灯火の行方が

まだ小さくとも最後まで燃えていようとしているのか

そっと消えて行かんとしているのか

しっかりと見定める。

その寄り添いには

人として生きる為に大切な全てが

必ず生まれるでしょう。

※写真は数日前にこの書家の書かれた「生」の字です。

この字からほとばしる「生きようとするエネルギー」に畏敬の念を抱きます。

訪問診療ブログ『黄泉比良坂(よもつひらさか)』

金谷 潤子

2月24日

黄泉比良坂(よもつひらさか)

聞いたことがありますか?

現世と常世の境目とされています。

その昔、日本神話では国造りの男神イザナギが亡くなった女神イザナミに逢いに行きます。

決して姿を見ない様に言われたのに、つい火を灯すとイザナミは既に醜く腐っており、見られた怒りでイザナギを追いかけて来ます。

必死に逃げたイザナギは黄泉比良坂まで来て、ここを岩で閉じてしまいます。

悔しくてイザナミは「人の命を毎日1000人終わりにしよう」と言い放つと、イザナギは「それなら毎日1500人の赤子が産まれるようにしよう」と答えたとか。

ここから生と死の概念、寿命などが生じたと言われています。

三途の河と似ていますね。

世界中であの世とこの世の境目には川やトンネルが共通して登場するのは不思議です。

ですからやはりあの世はあるのでしょう。

先日お看取りした方は、なぜ保っているのか医学的には理解できない状況で3〜4日間持ちこたえました。

血圧はずっと50以下で測定不能。

意識はもちろん既に無く、40度の発熱がありました。

血圧が低いのにもかかわらず、高熱のおかげで手足の色は変わらず(通常、お看取り近くに血圧が下がってくると、血が届かなくなる為、手足の先から青っぽく冷たく変化してきます)

ポカポカでした。

高熱にもかかわらずなぜか呼吸はとても穏やかでお顔も気持ち良さそうに寝ているようにしか見えませんでした。

この方は子供さま3人にお会いしたかった様です。

血圧が下がり身体は終焉を迎えようとしていましたが、持ち堪える為にこの方は自ら発熱して血流を保ちました。

(辛そうには見えませんでしたので、解熱の為の薬剤は用いませんでした。後から、それは意味のある、本人の意思による発熱だったと気がつきました。)

最後に遠く離れた息子さまが到着すると、

その数時間後に熱は下がり奇跡は幕を閉じました。

黄泉比良坂を越えることは

あるいは三途の河を渡ることは

簡単でした。

けれどもお父さまはそこで懸命に工夫されて待っておられました。

人のいのちは医者が決めるものではありません。

緩和ケアや終末期医療というものは、

人が現世での自らのいのちを終おうとする為のお手伝いです。

「ケア」と言う言葉の意味は「おてあて」「寄り添い」「気遣い」「お世話」「お手伝い」「癒し」です。

「キュア」は医療で生命を救う治療を施すことですが、

緩和ケアはキュアでは無いのです。

それは家族や近しい方々でも十分にできることも。

むしろ、薬よりも大きな効果が近しい人々や環境に隠されています。

麻薬や精神科薬を使いこなすことだけが緩和ケアと考えるのは大間違いです。

終末期における医療は、

ご本人の終おうとしているそのやり方の決して邪魔をしないよう、

穏やかで安心した時間であるようなお手伝いであるよう、

いつも心がけなくてはなりません。

※写真は恐山の極楽浜です。